Что такое юнгианский анализ?

(Хегай Лев Аркадьевич — аналитический психотерапевт, психолог, писатель)

К.Г. Юнг был одним из основателей психоанализа, учеником и близким другом Фрейда. Теоретические разногласия и обстоятельства личного характера привели к тому, что Юнг создал свою собственную школу, названную им аналитической психологией.

Юнг не отвергал целиком психоаналитические концепции, но считал их ограниченными и пытался исправить. Фактически созданная им психология более широка и универсальна, так что фрейдистский психоанализ можно считать ее частным случаем.

В подходе Юнга остается признание главной идеи Фрейда, что современный человек подавляет свои инстинктивные влечения, часто не осознает своих жизненно важных потребностей и мотивы своих поступков. Если помочь ему лучше разобраться в ситуации, исследуя проявления его бессознательной жизни — фантазии, сновидения, оговорки и т.п. — то он научится лучше справляться со своими психологическими проблемами и его симптомы ослабнут.

Такова в самых общих чертах идея аналитической терапии. Однако, в отличие от Фрейда Юнг не имел склонности излагать свои мысли в форме научных теорий. Его всегда больше интересовали непосредственные переживания людей — их чувства, мечты, духовные поиски, значимые события жизни. Он разрабатывал психологию близкую к самой стихии человеческих эмоций. Поэтому он пошел на то, чтобы отказаться от сложного теоретизирования и догматических утверждений, подчеркивая эмпирический характер психологической науки. Он стремился описывать различные психологические явления такими, каковы они есть.

Поскольку эмоциональная жизнь в природе универсальна — все живые существа испытывают страх, возбуждение, удовольствие и т.п. — то это позволило ему предположить коллективные основания человеческих переживаний.

Конечно, Юнг вслед за Фрейдом признавал, что на текущие проблемы человека повлияла вся его история жизни, пережитые стрессы и психологические травмы, и особенно ранние отношения в семье. Но однозначной обусловленности прошлым у нас нет, как раз из-за того, что многие наши душевные процессы свойственны и всем людям в целом.

В человеке сочетаются индивидуальное и коллективное. На него в той же мере повлияли, к примеру, традиции, язык и культура общества, которому он принадлежит, не говоря уже о генетических факторах. Этого нельзя отрицать и нельзя упрощать картину психической жизни, выделяя в ней только пару логических линий, как это делал Фрейд.

Логическая стройность важна для научных дискуссий, но для лечения людей нужно иметь гибкость и широту видения возникающих ситуаций. Кроме того, целительную силу психоанализа Юнг видел не в точности объяснений аналитика, а в уникальности нового опыта, получаемого клиентом на сессиях, опыта самопознания и трансформации своей личности. Например, психологическая ситуация одного человека может напоминать борьбу героя с многочисленными препятствиями, а проблемы другого вращаются вокруг темы несчастной любви. Можно сказать, что какая-то фантазия словно держит людей в плену, заставляя их страдать, часто очень долгий период времени. Эта фантазия упорно остается бессознательной. Рациональные объяснения в терминах подавленных влечений мало бы дали подобным пациентам. Как часто мы говорим себе: все понимаю, но изменить не могу.И мы не знаем, существует ли вообще некое абсолютно реалистическое видение, которое избавило бы нас от заблуждений и освободило бы душу от страданий. Возможно, никакой мудрец на свете не скажет нам, как правильно жить и что делать. Обращаясь к универсальным общечеловеческим тенденциям, можно выделить в любой проблеме темы, хорошо известные из мифологии, литературы и религии. Юнг называл такие темы архетипами. Если функционирование всей психической энергии данного человека обусловлено этой темой, то можно говорить о наличии психологического комплекса. Этот термин также предложил Юнг.

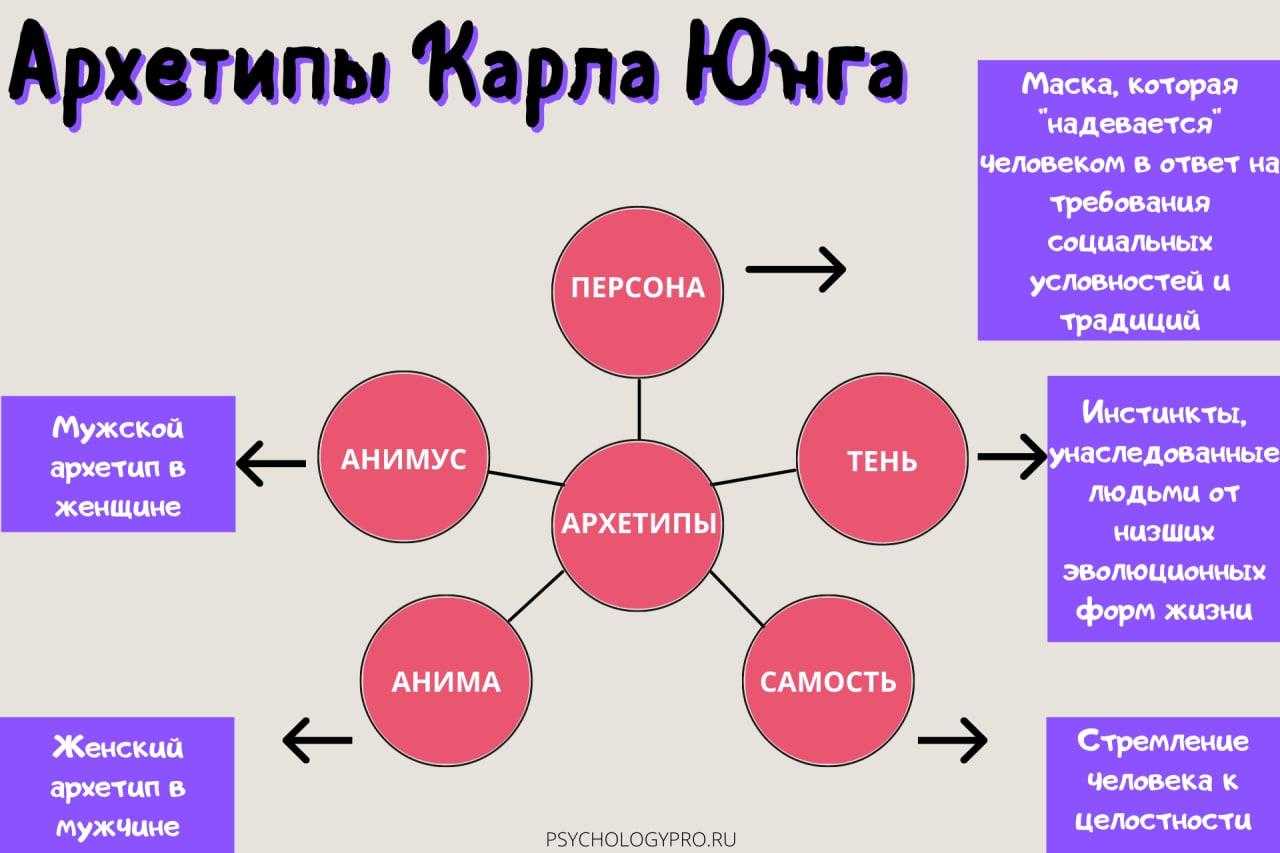

Основные архетипы юнгианской аналитической психологии

Среди основных архетипов, к которым прибегают все люди, относятся:

- Самость — объединяющий компонент, который является центральной структурой сознательного и бессознательного.

- Тень — комплекс, в котором скапливаются вытесненные части личности. Они могут быть деструктивными и созидательными. Человек вытесняет те части, которые выходят за рамки его представления о себе. Тень часто появляется в сновидениях в виде темной человеческой фигуры.

- Анима и Анимус — представление об идеальном женском и мужском начале. Сущность архетипа зависит от пола пациента.

Помимо основных, общечеловеческих архетипов, человек также связан с семейными архетипами — сценариями, передающимися от родителей.

Смысл концовки

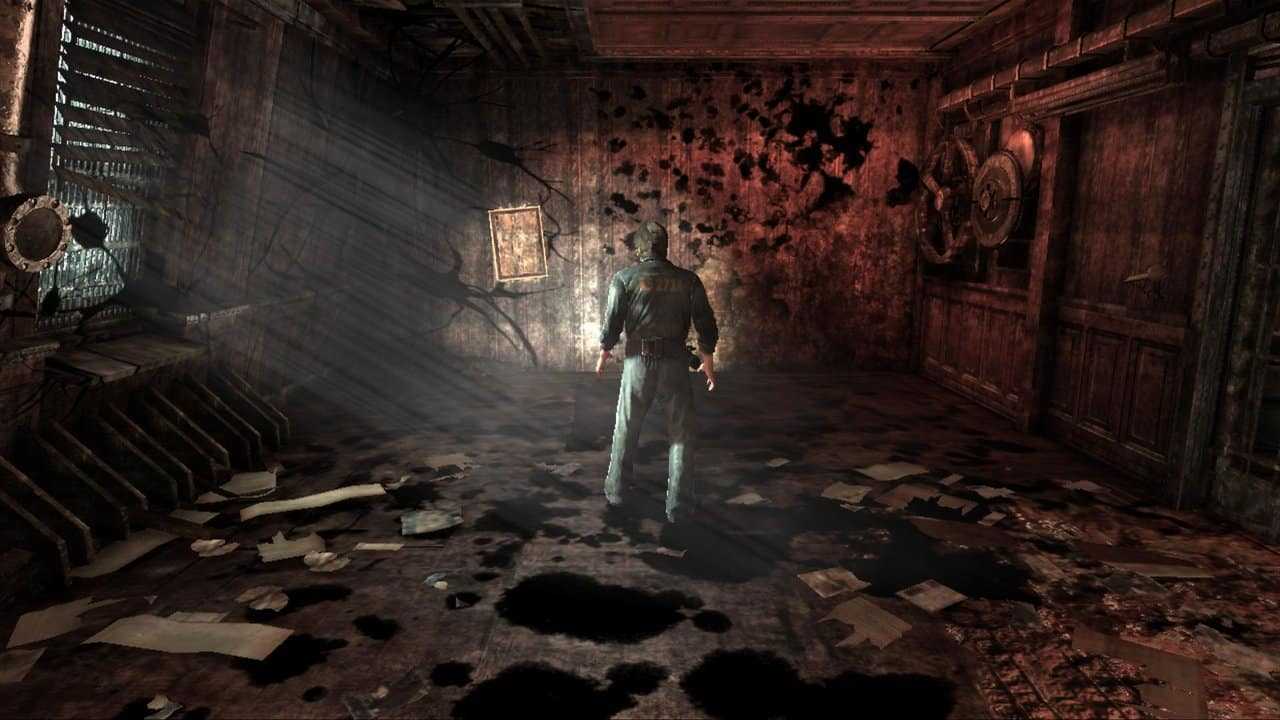

Если вкратце, то финал однозначно указывает на то, что души Роуз и Шэрон вернулись домой. Это единственное объяснение концовки, которое понятно каждому зрителю. Кристоф их чувствует, но не видит. Однако скрытый смысл фильма «Сайлент Хилл» требует более детального разбора. В финале нам рассказана настоящая история города.

В Сайлент-Хилл сжигали ведьм, что привело к зарождению религиозного культа. Это настоящие фанатики, которые выбрали своей жертвой девочку, рождённую вне брака. Вполне вероятно, что кто-то из предков Алессы обладал магическими способностями, которые проявились после обряда очищения.

Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

Фактически, это девочка выжгла город своей ненавистью, но так и не смогла добраться до своих обидчиков. Тогда она наводнила город кошмарами, превратив его в свою безумную игрушку. Смысл здесь в том, что сотворённое зло всегда порождает зло. Алесса хотела лишь расправиться с людьми, причинившими ей боль, но сделать это самостоятельно не могла. Шэрон всегда тянуло в город, но она не понимала зачем.

Терапевтический процесс[править]

Главной целью юнгианской терапии является достижение клиентом душевной целостности и связи со своим внутренним центром, вокруг которого и образуется его личность. Такая связь называется термином «ось эго-Самость» и позволяет клиенту находиться в постоянном контакте с самим собой, со своим предназначением и с базисными смыслами своей жизни. Находя контакт с ядром своей личности, с Самостью, человек получает доступ к колоссальному ресурсу символического богатства своего внутреннего мира.

Терапевтический процесс юнгианского анализа представляет собой обсуждение или диалог между психоаналитиком и пациентом, при котором обе стороны взаимно влияют друг на друга.

После первоначальной консультации, когда возникает решение о начале работы психотерапевта и клиента, начинается процедура детального анамнеза. Сюда входят история жизни пациента, обсуждение с ним всех более или менее значительных жизненных событий и переживаний, выстроенных в хронологическом порядке, по крайней мере тех, которые пациент способен восстановить в своей памяти. Затем обследуется текущая жизненная ситуация с фокусировкой на отдельных событиях и аспектах жизни, являющихся проблематичными для пациента (составляющих для него проблему). И только, когда прошлое и настоящее изучены достаточно полно и адекватно, а именно в той степени, в какой они стали доступны сознанию пациента и аналитика-психотерапевта, следует обратиться к бессознательному.

Как указывал Юнг, путь к бессознательному может быть проложен по крайней мере четырьмя способами:

- Методом ассоциаций,

- Анализом симптома,

- Анализом бессознательного — архетипа,

- Анамнестическим анализом.

Анализ начинается как обычные человеческие отношения и больше напоминает теплую дружескую беседу. В сущности, клиенту не нужно как-то специально «подстраиваться» под аналитика, в значительной степени он сам дирижирует процессом. Аналитик — это не тот человек, который научит жить, спасет или вылечит. Прежде всего это близкий друг, с которым у клиента есть личные отношения, в участии, внимании и доброте которого он стопроцентно уверен. Клиент знает: «Аналитик всегда рядом, он думает обо мне, старается мне помочь, он всегда на моей стороне». В то же время условия соглашения с аналитиком позволяют клиенту в этих отношениях не зависеть от него так, чтобы это могло принести какой-либо вред или причинить неудобство.

Этапы анализа

Юнг предлагал линейную модель психотерапевтического процесса.

1 этап. Исповедание — признание или катарсис. Эта процедура более или менее аналогична известным религиозным практикам. Любое душевное движение начинается с попытки избавиться от ложного и открыться истинному.

Пациент рассказывает о себе всё, что хочет и может. В ходе исповеди, вытесненное и потерянное содержание возвращается в структуру психики. Это осознание может быть очень неприятным, но оно восстанавливает целостность душевного мира. Сознательный разум пациента находит во враче моральную поддержку в борьбе с неуправляемым влиянием травматического комплекса.

2 этап. Разъяснение — толкование, достижение понимания, инсайта. Этот этап Юнг связывал с фрейдовским психоанализом. На этом этапе человек должен освободиться от «неадекватных детских притязаний»,

«инфантильного потакания себе» и «ретрогрессивной тоски по раю».

На этом этапе психотерапевт объясняет пациенту причины его страданий, то есть дает интерпретацию, обычно в рамках переноса. Разъяснение, ведущее к осознанию собственной недостаточности, формирует у человека идеи приспособления и терпимости. Терапия должна поддерживать регресс, регресс приводит в «мир архетипов», где «дремлет божественное дитя», терпеливо ожидающее своей сознательной реализации. Это зародыш возможной целостности личности. За счёт регрессии появляется возможность роста.

3 этап. Обучение и воспитание — направлен на лучшую адаптацию к повседневной реальности. Человеку необходимо приобрести путем обучения иные установки, только тогда будет достигнуто его нормальное приспособление.

4 этап. Психическая трансформация. Объект главного интереса Юнга — самореализация, движение по пути индивидуации к целостности.

Структура личности по Карлу Юнгу

В психиатрической клинике Карл Густав Юнг имел возможность наблюдать за десятками людей, у которых были выявлены различные отклонения. Это позволило ученому определить некоторые факторы, которые влияют становление и формирование личности человека. Юнг пришёл к выводу, что состояние психики человека нельзя определить одним лишь сознанием. На нее действуют и другие системы, и внешние факторы. Именно эта теория и легла в основу аналитического учения.

Эго — по сути, это сознание человека. Это совокупность всех ассоциаций со словом “Я”. Эго состоит из мыслей, ощущений и воспоминаний личности. Это все, что человек может ассоциировать с самим собой и своей личностью.

Личное бессознательное. По Юнгу — эта область, которая находится под уровнем сознания. Это область, в которой содержатся забытые и вытесненные события из жизни, которые при определенных усилиях можно вытащить и восстановить в сознании. В личном бессознательном хранится чаще всего негативный опыт. Это воспоминания, травмы, ощущения, страхи и желания. Эти переживания либо игнорируются, либо до конца не осознаются. В сознании эти переживания появляются в виде определенных идей, отношений к различным аспектам жизни и влияют на поведение человека, хотя он часто этого не осознает.

Коллективное бессознательное. Это область, в которой содержится врожденный опыт прошлых поколений, образы и представления о жизни. Он проявляется в вековых традициях и культуре многих наций.

Биография[править]

Рисунок 1

Карл Густав Юнг (1875-1961) родился в Швейцарии, в маленькой деревеньке Кессвиль. Его отец был пастором церкви, а мать — домохозяйкой. Когда Карлу исполнилось девять лет, у него родилась сестра.

До одиннадцати лет Карл учился в местной деревенской школе, а затем был переведен в гимназию в Базеле.

Рисунок 2

Детство и отрочество Юнга никак нельзя назвать безоблачными. В автобиографии «Воспоминания. Сновидения. Размышления» (Memories, Dreams, Reflections, Jung, 1961) он говорит об изоляции и одиночестве, которые испытывал будучи ребенком, о проблемных взаимоотношениях между родителями, эмоциональном расстройстве матери и о том, как несколько раз сам был на волосок от смерти. Юнг говорит о своих неясных страхах и живых снах, фантазиях, мысленных образах. Позднее у него стали возникать обмороки, учиться в гимназии ему наскучило, появились серьезные конфликты на религиозной почве. Со временем Юнгу удалось справиться с одолевавшими его проблемами. Он обрел некоторую уверенность в себе, глубоко заинтересовался философией, много и с увлечением читал и встал на путь, который впоследствии привел его к крупнейшим достижениям в области психиатрии и психотерапии.

После окончания средней школы Юнг поступил в медицинскую школу Университета Базеля. Юнг продолжал живо интересоваться философией, снами, фантазиями, оккультными явлениями и парапсихологией. В студенческие годы он также посещал спиритические сеансы и знакомился с философскими трудами. Его докторская диссертация называлась «О психологии и патологии так называемых оккультных явлений» (On the psychology and pathology of so-called occult phenomena) и была посвящена поведению его 15-летнего кузена, медиума, принимавшего участие в спиритических сеансах, которые посещал Юнг (Jung, 1902/1970). В 1900 г. он получил докторскую степень и начал работать ассистентом врача Эйгена Блейлера, автором термина «шизофрения», в психиатрической клинике Бургхольцли в Цюрихе.

Во время обучения и психиатрической практики Юнг познакомился с работами Фрейда; он даже направил Фрейду копии своих опубликованных статей (например, Jung, 1907/1960). Позднее, в 1907г., по инициативе Фрейда они встретились, стали близкими друзьями и поддерживали тесные личные и профессиональные отношения в течение нескольких лет.

Фрейд полагал, что Юнг мог бы идеально представлять психоанализ в мировом научном сообществе. Юнг был принят как «старший сын» с присвоением титула «наследника и кронпринца». Он был избран первым президентом Международной психоаналитической ассоциации в 1910 году.

На протяжении этого времени Юнг мыслил независимо, продолжал развивать собственные идеи о личности и психопатологии. В 1912г. вышла работа Юнга «Символы трансформации» (Jung, Symbols of Transformation, 1912/1967). В этой книге нашли отражение его взгляды, противоречащие системе Фрейда, что привело к разрыву отношений между Юнгом и Фрейдом. В следующем году Юнг сложил с себя полномочия президента Психоаналитической ассоциации и вышел из нее. Разрыв ускорили причины как личного характера, так и теоретические расхождения и больше они ни разу не встречались.

На протяжении следующих четырех лет Юнг переживал тяжелый душевный кризис, и это настолько ослабило его, что он перестал преподавать в Цюрихском университете с 1913г.

В последующие годы Юнг продолжил свое изучение личности. Его также интересовали другие разнообразные эклектические вопросы (например, религиозный символизм, алхимия, летающие тарелки, ясновидение и спиритические сеансы). В 1921г. вышла наиболее известная книга «Психологические типы» (Psychological Types, 1921/1966). Юнг предпринял поездки в Северную Африку, Нью-Мексико (для изучения индейцев), Кению, Уганду, Индию и Рим. Он продолжал публиковать свои работы (в частности, «Современный человек в поисках души» (Modern Man in Search of a Soul, 1933); «Психология и алхимия» (Psychology and Alchemy, 1944/1968)). В 1957г. он начал писать свою автобиографию “Воспоминания, сновидения, размышления”, которая была впервые опубликована в 1961г.

Он активно занимался писательской, преподавательской деятельностью и частной практикой вплоть до своей смерти в 1961г.

Всю свою жизнь Юнг посвятил работе и семье. Все открытия в психологии были связаны с его личным пережитым опытом. Большую привязанность он имел к своей жене Эмме Раушенбах, с которой у них было пятеро детей: четыре дочери и сын.

Сущность аналитической психологии: место в системе наук

Аналитическая психология — психодинамическое направление, созданное Юнгом на основе психоанализа Фрейда. Его суть состоит в сборе и анализе глубинной мотивации личности, основанной на содержании бессознательной сферы личности. Учение Юнга базируется на представлении о коллективном бессознательном — собрании культурных, религиозных и исторических образов.

Проблема психоанализа, на которую указывают критики этого подхода — субъективность. Интерпретация материалов анализа зависит от личности психоаналитика, и не имеет четких критериев, в отличие от других методов психотерапии.

Смысл фильма «Сайлент Хилл»

Смысл фильма гораздо глубже, чем оценивали его многие критики. Настоящие фанаты картины разглядели его ещё в играх, фильм же дал пространство для воображения. Начнём с самого города Сайлент Хилл, окруженного густым туманом. Туман носит здесь символический смысл. Он будто отрезает город со всех сторон, показывая безвыходность положения главных героев. Альтернативный Сайлент Хилл порождение Алессы, город состоящий из страданий и мести потерявшихся в нём людей. Это реальность девочки, чье тело заперто в госпитале. Люди, причинившие ей боль, стали не просто заложниками города, они обречены здесь страдать. Из-за этого Сайлент Хилл очень похож на ад, ад для тех, кто стал его безусловной частью. Им уже никак нельзя покинуть границы города или перейти из реальности Алессы в другую. И в этом душа зрителя успокаивается, ведь зло наказуемо, пусть это и самосуд Алессы.

Культ, основанный в Сайлент Хилле, это не слабая организация фанатиков, какой она кажется зрителям на первый взгляд. Они имеют свои догмы и правила. Неугодные вере и культу караются с особой жестокостью, например, сожжение Беннетт. Вера же представляется, как и в фильме, так и в игре, главной силой, которая способна на многое. У веры нет истины в последней инстанций. Роуз верит, что найдёт свою крошку. Фанатичная вера спасает культистов от черной мести Алессы, окутавшей Сайлент Хилл, но не попавшей в их главную обитель.

В фильме раскрывается безумная сила ненависти, которой противодействует сила любви. Сами подумайте, смогли бы вы ради своего ребёнка пройти через столько препятствий в виде пугающих монстров из кошмаров. А Роуз смогла. У каждого героя есть своя цель. Если цель Алессы – уничтожение культа и Кристабеллы лично, то для Роуз – это спасение своего любимого ребёнка. Автор не зря показывает, как любовь сильна по отношению к мести. Ведь Алесса не может достигнуть своей цели без посторонней помощи, в то время как Роуз сама переживает весь этот кошмар.

Смысл концовки фильма «Сайлент Хилл»

И вот картина подходит к концу. Любой зритель с надеждой ждёт хеппи энда. Роуз и Шэрон вместе возвращаются домой, но они больше не могут воссоединиться с Кристофером. После пройденного ада мать и дочь не выбираются из него.

Концовка оставляет больше вопросов, чем ответов. А суть её для внимательного и понимающего зрителя проста. Мы видим неупокоенные души Роуз и Шэрон. Автокатастрофа, случившаяся с ними вначале, унесла их жизни. Сайлент Хилл не отпускает героинь. Они желают встретиться с отцом и мужем, но они продолжают оставаться в параллельных мирах в надежде вновь соединиться.

Фильм оставляет после себя приятные ощущения и заставляет задуматься, что есть добро, а что зло. И ответов на эти вопросы ни игра, ни кино нам не дают. Чтобы действительно оценить этот фильм, его следует пережить самостоятельно, что вам и советуем.

Архетипы Карла Юнга

В своей теории о коллективном бессознательном Юнг рассматривал также общую модель восприятия мира. Она как правило, закладывается и формируется ещё в детстве. Основу модели мира составляют архетипы — это врождённые части коллективного бессознательного, которые передавались предками на протяжении многих веков, в виде эмоций и реакции на различные жизненные ситуации. Кроме того, архетипы связаны с жизненным опытом поколений — восприятием жизни и смерти, а также реакцией на опасность.

Юнг выделил несколько основных архетипов человека:

- Анимус и Анима — это мужское и женское начала, которые в разной степени проявляются в каждом человеке, но являются двумя составляющими одного целого. Юнг предположил, что каждый человек с рождения несет в себе характеристики обоих полов. Анима — это характерные женские черты, тогда как Анимус — проявление мужских характеристик. Чем меньше Анима проявляется в мужчина, тем он более грубо себя ведет. А если в женщине больше проявляется Анимус, то она становится менее склонной к состраданию и жалости. Юнг считал, что высшим проявлением мудрости является гармония между мужским и женским началом — когда Анима и Анимус проявляются в личности в равной степени.

- Самость. Это один из главных архетипов человека. Он призван защищать целостность личности. Благодаря самости человек может контролировать другие системы и менять их в положительную сторону. Например, склонность к агрессии можно перевести в целеустремленность и желание добиваться результата. Самость позволяет регулировать тонкую грань между сознательным и бессознательным человека. Однако истинной гармонии человек достигает крайне редко. Самость — является проявлением мудрости и результатом достижения психологической зрелости личности.

- Персона (или маска). Это образ, который человек “примеряет” на себя в обществе. В зависимости от социальной роли личности в социуме меняется и “маска”. Она состоит из тембра голоса, манер, стиля общения и характера. В одном человеке может проявляться по несколько тысяч персон на каждую жизненную ситуацию. Персона, по мнению Юнга, аналогична ролевому поведению. Люди поступают так, как от них ожидают в той или иной ситуации.

- Тень — это структура бессознательного, где хранится материал, вытесненный из сознания. Юнг считал, что тень — это некая темная сторона личности. На этом уровне бессознательного хранятся негативные воспоминания, подавленные тайные желания, страхи и комплексы, сформированные ещё в детстве. Если в процессе работы с психотерапевтом человеку удается вытащить всё, что спрятано за Тенью и найти гармонию со страхами и комплексами, то он становится более приспособленным к жизни в обществе, легче находит компромиссы и лучше справляется с различными жизненными обстоятельствами. Если страхи и комплексы оставить в их первоначальном состоянии, то человек всё хуже справляется с жизненными задачами, а внутренние конфликты рано или поздно приводят к расстройству психики.

Неудобные отношения

Влияние астрологии на психоанализ подвергается сомнению почти всеми психоаналитиками, Они рассматривают его как совокупность воображаемых мифов и легенд, которые не имеют оснований. Действительно, классический психоанализ основан на идее, что человек является хозяином своей судьбы и что совпадений не существует.

Другие задаются вопросом о крайнем картезианском рационализме, который был наложен на знание, Они указывают, что нет ни одного, а много способов достичь истины. И рациональная истина, научная истина, является лишь одним из них.

Тем не менее, астрология все еще присутствует в психоанализе. По крайней мере, в юнгианском течении.Оба последователя этого течения и астрологов чувствуют себя ближе и ближе к квантовой физике, Они уверяют, что понемногу появятся новые знания, нарушающие рациональные законы. Посмотрим, случится ли это …